此區為網友的心得交流平台,以下內容不代表運動筆記立場

我還記得參加第一屆長榮馬等待起跑時,後面有男生問我和同伴:「請問妳們是空姐嗎?」哈哈,顯然大夥兒心裡都期待在這場賽事中,跟著空姐空少一起跑😁 長榮馬是被許多跑者視為重要練兵、也有不少人當作目標賽事,因此本集就邀請余文彥教練為大家解析全/半馬攻略!當我聽完教練詳細的解說,真心覺得教練的教戰手則不僅適用長榮馬,日後每一馬都適用!💪🏻💪🏻💪🏻

👂聆聽本集《肉腳的跑步人蔘》podcast請點

https://open.firstory.me/story/clncxa3gp01z701xybrcj63bp/platforms

(約42分鐘)

👀繼續閱讀請往下滑👇

全馬:分三段 16-16-10與賽道分析

余文彥教練強調,跑42.195K的全馬一定要分段,特別是初馬跑者,記得將全程分為:16K-16K-10K;至於配速,賽前應該充分了解自己「可以用什麼樣的配速」跑,整場馬拉松就穩定在這個配速區間完成。若以5:10~4:50的速度為例,第一段16K像暖身起跑,熱機後,中間的16K應是跑得最順的一段,可視身體和天氣條件加一點速到4:5X;教練提醒,記得配合地形,不要在上坡時跑特別快。而不論前面跑得多好,最後10K都會很辛苦,因為此時身體中的肝醣已耗盡,體能、肌肉已疲乏,最後10K必須認真堅持,有練沒練就表現在這10K能否保持配速的穩定,特別考驗意志力。

參加正式賽事時腎上腺速飆升,一開始很容易超速,教練建議可以觀察自己和身旁跑者的呼吸,「如果身邊跑者已經非常喘,就代表下面十公里可能不會看到他了,這也可以提醒自己一開始一定要穩住!」

(余文彥提供)

教練指出,長榮馬一開始的第二、三公里得繞中正紀念堂,此處並不好跑,建議跟著大部隊走、緩緩繞;接著身體應該進入穩定狀態,由於上新生高架橋時人會很多,教練建議第三、四公里可快一些、脫離人群,或跟跑得比較快的人一起上橋,「上了橋後節奏要慢下來,寧可讓別人在橋上超過你。」

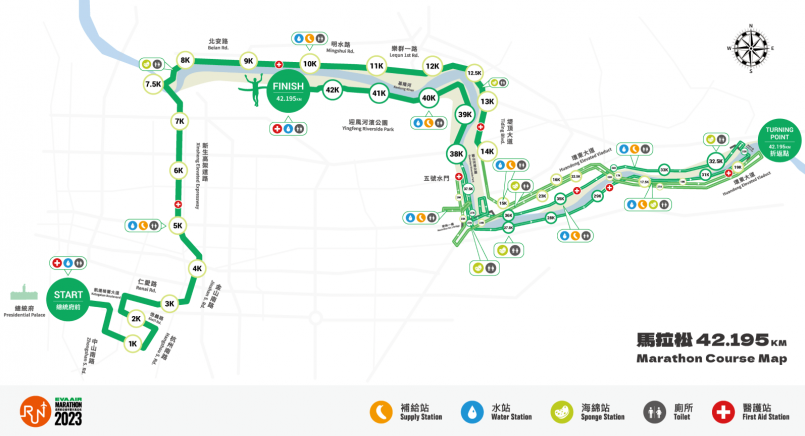

下新生高後是全程中最好跑的路段,無風無坡度,過了高架橋這一段,前16K將是非常順的。 (2023長榮馬全馬路線圖_圖片取自官網)

(2023長榮馬全馬路線圖_圖片取自官網)

在14K左右上環東、市民高架,25K處從麥帥二橋下去跑到健康路,這一段也是台北馬路線,只是台北馬跑到這裡已接近終點,長榮馬卻還是處於中段;教練提醒,健康路附近非常曲折,25K、26K將一直迴轉,再進到彩虹河濱。此處賽道算直、但路並不寬,跑者應該記得此處若遇雨,兩側會積水、也有青苔會滑,因此這裡記得要往中間跑,尤其可能又遇逆風,不太好跑。

直跑到成美橋32K處才過到右岸,此時將進入馬拉松的最後一段10K,開始考驗意志力,不過此處大多數時為順風,雖然體能已下滑,但可以藉著順風、順順地一路跑下去,接著在36K處上麥帥。「整個後段就是在河濱、再上橋、河濱、再上橋…」,剩下最後5、6K跑到高速公路附近的「鴨頭」,此處通常又會碰到大逆風,過了鴨頭的最後3K,大家就擠出最後吃奶的力氣,拚完最後3K!

(余文彥教練與跑團練習後的團拍_余文彥提供)

補給策略:賽前碳水要足 賽中莫忘電解質

余文彥教練指出,凡是要跑超過兩個半小時的比賽,就必須在賽前超補,跑全馬賽前兩天要多吃碳水化合物,並降低脂肪和蛋白質,以攝取原型食物為佳。每公斤體重一天需攝取10~12g的碳水化合物,(一碗飯約含40多克的碳水);賽前一晚的晚餐需吃下每公斤體重4g的碳水化合物,以五十公斤體重為例就是要吃下200g碳水,若吃不了那麼多,則可以喝些含糖的甜飲料。

教練叮嚀,即便是賽後飲食也不能太放縱,否則會影響恢復,尤其是要跑台北馬的跑者,還是枯燥樸實無華一點,做個「在城市裡修行的人」吧~😉😁😁 (教練特別在賽前提醒學員參賽細節_余文彥提供)

(教練特別在賽前提醒學員參賽細節_余文彥提供)

比賽當天早上:一定要先喝水、吃早餐,建議要吃下約200g左右的碳水化合物,如果真的吃不下,可用能量包取代。教練認為,理想的狀態是早上先吃固體食物,賽前一小時吃一包能量包,期間別忘一直補水。

賽中:每小時應吃一包能量包,或配合補給站–每七點五公里、十公里吃一包,千萬不能等餓了再吃,會斷電!教練提醒補充電解質非常重要,每小時應補450mg;要注意,鹽糖的鈉含量其實很低,服用一整包電解質比較好,運動飲料也可補充部分電解質。教練自己的做法是,每九十分鐘補滿450mg電解質,跑全馬大約帶兩到四包電解質就夠了。

BCAA可以和能量包或電解質一起吃。至於不少跑者喜歡的咖啡因,要注意各家廠牌服用的方式不同,比如有些咖啡因錠不能咬碎…等。若賽中會補充咖啡因的話,建議賽前不要喝咖啡,否則可能導致咖啡因過量。平常有喝咖啡習慣者,賽前一週若戒咖啡,賽中服用咖啡因的效果將會很明顯。「把這做為一種準備比賽的儀式也不錯~」😁

半馬分段16K-5K與配速策略

「相較於全馬的難度,只要平常有好好練、配速對了,半馬應該都可以穩定完成。」

半馬可拆為16K-5K,「前16K要找到穩定、動作有效率、速度相對高的狀態,賽前練習就要試跑半馬配速,如果賽前來不及試,就把這次比賽當作練習,先在十六公里中找到穩定、高效、省力、速度相對快的方式,以及適合自己的步頻和步距。」 (2023長榮馬半馬路線圖_圖片取自官網)

(2023長榮馬半馬路線圖_圖片取自官網)

和全馬同樣,在繞中正紀念堂的四個角時,前三公里穩穩跑,接著用相對領先一些的方式上新生高架。半馬7~14K為最好跑的路段,14~16K過橋、進入市區道路,最後五公里開始進入疲勞階段;余文彥教練指出,跑超過一個小時以後,要維持和前段一樣的狀態會感到比較辛苦,到16~18K時已超過一小時,需要拿出意志力,18~21K則想辦法慢慢加速。教練說,最後三公里就是漸速跑的練習,逐步越來越快,而不要階梯式的加速,「若以5分速跑200公尺後變4分速,就太快了!」

「半馬強度高,因此更要看當天天氣和自身狀態去調整。」

教練特別強調,比賽是你的事情,不要跟跑,要自己體驗、掌握,才能從中收穫。

(余文彥提供)

半馬補給 水分、電解質不可少

半馬跑超過兩個半小時者,就需要如同全馬一樣的賽前超補;賽中每十公里或一小時都要補充能量膠和電解質,每個水站都要喝水。

而兩個半小時內、或一個多小時即可完賽者,賽中補給也簡單許多,可能只要補一次即可;同樣每個水站都要喝水,能量包在十公里或十二點五公里時吃,順便一起吞下BCAA、電解質。

半馬跑得比較快的跑者,賽前不須超補,切忌大吃大喝,也是以原型食物為主。

(高手曹純玉也參加了2022長榮半馬_圖片取自尋寶網)

如何才能negative split?

不論半/全馬,怎樣才能前慢後快,達到negative split?教練說,半馬只要一開始設定好配速,賽前也練習過,如,破2配速需在5:35~5:40,最後三公里有餘力時慢慢加速,自然會達到negative split。

至於全馬,教練表示,其實許多破PB的菁英跑者也未必是negative split。因為,身體中的醣源,在後半段已經用光了,肌肉也已經疲勞,他舉馬拉松之王Kipchoge跑柏林馬為例,明顯看出他後半段以刻意擺臂來幫忙維持速度,和前半段輕鬆精簡的動作明顯不同,這反應了在馬拉松後段雙腿的彈性,當彈性消失了就得靠肌肉彌補。連頂尖跑者都這樣的話,素人要追求negative split相對不利。

更直觀地說,當跑到最後十公里,乳酸閾值已往下掉,有氧肌纖維已經疲勞,必須有無氧肌纖維的參與,而這兩種肌纖維的耐酸度不同,要達到negative split很難,除非全身都是有氧肌纖維才比較容易做到。更重要的是,跑者的目標都是破PB,這也不一定要negative split,如大迫傑在2020東京馬以2:05:09打破日本紀錄那一次也是正向配速–前快後慢。

此外,賽道條件也是關鍵因素,長榮馬最好跑的路段是在前十幾公里,後面賽道的曲折會影響表現。余文彥教練說,整體而言,越穩定配速,破PB機會越大,因此跑前段時必須有所保留,後面才有餘裕撐住,教練建議全馬前32K要靠智慧和忍耐,腦袋清醒不可爆衝;後面十公里靠補給與堅強的意志力跑完最後這段路。「全馬是很考驗個人的過程。」 (圖片取自尋寶網)

(圖片取自尋寶網)

賽前不慎受傷的因應之道

教練前年曾帶傷參賽,他分享,若是大傷後復原:如肌腱斷裂或骨折,身體結構都會因此改變,這樣的大傷之後身體也會出現很多小問題,當時教練是透過專業醫師協助以及訓練來維持身體的穩定,順利完賽台北馬。而如果是扭到或拉傷、肌肉受傷等,醫生通常建議休息兩週,若經過兩週,賽前練跑覺得還行,就可以參賽,但若比賽當週才受傷,就不建議參賽,畢竟未來賽事還很多…。

教練的分析與叮嚀,要筆記啊~祝福大家無傷無痛享受長榮馬、如願破PB!💪🏻💪🏻💪🏻

**歡迎點擊連結收聽👉《肉腳的跑步人蔘》podcast節目,並訂閱、留下五星評論、分享喔~😁😁😁

https://open.firstory.me/story/clncxa3gp01z701xybrcj63bp/platforms

往下滑看下一篇